Sfoglia documenti (14 in totale)

-

Longhi. "Comment parler peinture"

Recensione dell’opera: Roberto Longhi, Il palazzo non finito. Saggi inediti 1910-1926, a c. di Francesco Frangi e Cristina Montagnani, con prefazione di Cesare Garboli e un saggio di Mina Gregori, Milano, Electa, 1995.

Castelnuovo torna a parlare del proprio maestro in occasione dell’edizione postuma della raccolta dei suoi scritti giovanili inediti, non inseriti per volontà dell’autore stesso nell’Edizione delle opere complete di Roberto Longhi. In queste pagine già si individuano i temi che più hanno segnato la sua carriera, da Caravaggio e i suoi seguaci alle questioni quattrocentesche tra Firenze e Venezia (Bellini, Masolino e Masaccio), ma soprattutto il ragionamento intorno al problema di “comment parler peinture”, di come scrivere di storia dell’arte (da qui deriva il titolo dell’articolo). Si tratta, quindi, di materiale di natura disomogenea, che induce Castelnuovo a segnalare la polemica tra Garboli e Gregori sulle modalità di pubblicazione di questi inediti.

L’articolo è riedito nella raccolta di saggi La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte (Sillabe, 2000, pp. 151-153). Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Temperamenti difficili

Recensione dell'opera: Bernard Berenson e Roberto Longhi, Lettere e scartafacci, 1912-1957, a c. di Cesare Garboli e Cristina Montagnani, con un saggio di Giacomo Agosti, Milano, Adelphi, 1993.

Un “dossier incalzante”: così Castelnuovo introduce l’edizione della corrispondenza tra i due storici dell’arte. A partire dal progetto incompiuto di tradurre gli scritti di Berenson, queste lettere – insieme ai saggi che le accompagnano – offrono l’occasione per ricostruire un rapporto tumultuoso, nonché l’evoluzione delle loro visioni della storia dell’arte, negli anni sempre più distanti (“Non eravamo temperamenti facili” dichiara lo stesso Longhi, nella prefazione dei propri Scritti giovanili). Parte del carteggio era già stata pubblicata: è ricordato il saggio di Flora Bellini sulla prima lettera di Longhi a Berenson (Una passione giovanile di Roberto Longhi: Bernard Berenson, in L’arte di scrivere sull’arte: Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo, a c. di Giovanni Previtali, Roma, Editori Riuniti, 1982, pp. 9-26). Chiude l’articolo una bibliografia selezionata sui due storici dell’arte, che comprende anche i principali titoli che Berenson e Longhi hanno licenziato negli anni in cui furono in contatto.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla

Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Pittura e vita

Recensione dell'opera: Roberto Longhi, Studi e ricerche sul Sei e Settecento 1929-1970, Firenze, Sansoni, 1991 (parte dell’Edizione delle opere complete di Roberto Longhi, vol. XII).

Nel contributo Castelnuovo ripercorre le mostre e gli studi che il proprio maestro, “il più geniale storico dell'arte italiana del nostro secolo”, ha dedicato alla pittura del XVII e XVIII secolo a partire dalla sua “riflessione sul rapporto pittura-vita-realtà e su una ipotizzata — e minoritaria — via europea della pittura italiana tra Sei e Settecento” (il rimando va in primis all’esposizione I Pittori della realtà in Lombardia, Palazzo Reale di Milano, aprile-luglio 1953). In particolare, è sottolineato il suo impegno nel rivalutare artisti dimenticati e sovvertire gerarchie artistiche all'epoca consolidate, anche indagando il versante della ricezione delle opere per comprendere, così, la sfortuna critica di questa linea lombarda, a lui tanto cara, della pittura del Seicento.

Nello stesso numero de «L’Indice dei libri del mese» Anna Zanoli si sofferma su Il critico accanto al fotografo, al fotocolorista e al documentarista, contributo di Longhi sui documentari realizzati con Umberto Barbaro («Paragone», XV, 169, gennaio 1964, pp. 29-38; ripubblicato nell’Edizione delle opere complete, vol. X, Ricerche sulla pittura veneta 1946-1969, Firenze, Sansoni, 1978, pp. 181-186).

Questo articolo è riedito nella raccolta di saggi La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte (Sillabe, 2000, pp. 147-150). Una copia dell’opera recensita da Castelnuovo è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Beati i poco intelligenti

Recensione dell’opera: Cesare Garboli, Falbalas. Immagini del Novecento, Milano, Garzanti (Saggi blu), 1990; il contributo segue la recensione di Geno Pampaloni: Scrittore prestato alla critica. Falbalas, il cui titolo è tratto dal film di Jacques Becker del 1945, raccoglie saggi su letterati del Novecento italiano, quali Pier Paolo Pasolini, Elsa Morante, Natalia Ginzburg, Sandro Penna, Giovanni Delfini e Roberto Longhi (quest’ultimo contributo riprende Via il genio, via la poesia – del 1969, sulla mostra di Rembrandt al Rijksmuseum di Amsterdam – ampliandolo con una selezione di inediti longhiani). A partire dalla lettura che Garboli offre della pittura, Castelnuovo torna sul rapporto dell’autore con Longhi, presentato come “mago” della critica d’arte (già ne aveva parlato recensendo la Breve ma veridica storia della pittura italiana: La giovinezza del Corsaro Nero).

L’articolo è riedito nella raccolta di saggi La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte (Sillabe, 2000, pp. 144-146). -

La giovinezza del Corsaro Nero

Profilo di Roberto Longhi, scritto in occasione della riedizione della Breve ma veridica storia della pittura italiana, con introduzione di Cesare Garboli, Firenze, Sansoni (Universale Sansoni), 1988 (I ed. Sansoni, 1980).

Castelnuovo ripercorre gli esordi del proprio maestro (1890-1970), focalizzandosi sugli anni dell’insegnamento presso i licei romani “Torquato Tasso” e “Ennio Quirino Visconti”, quando aveva redatto questa dispensa (1914). La sintesi che offre, dal Tardoantico all’arte francese del primo Novecento, è un testo programmatico: senza biografie o introduzioni al contesto storico, tratta la pittura come un sistema autonomo secondo una tradizione che guarda a Wölfflin, Riegl, Hildebrand, Berenson e Croce, ma con una convinzione idealistica profondamente ancorata alla fisicità dell’opera d’arte. Ne esce un ritratto del giovane Longhi come “Corsaro Nero” della critica d’arte, già consapevole della propria visione della disciplina, radicale e destinato a divenire una delle figure centrali della cultura italiana del secondo Novecento.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla

Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

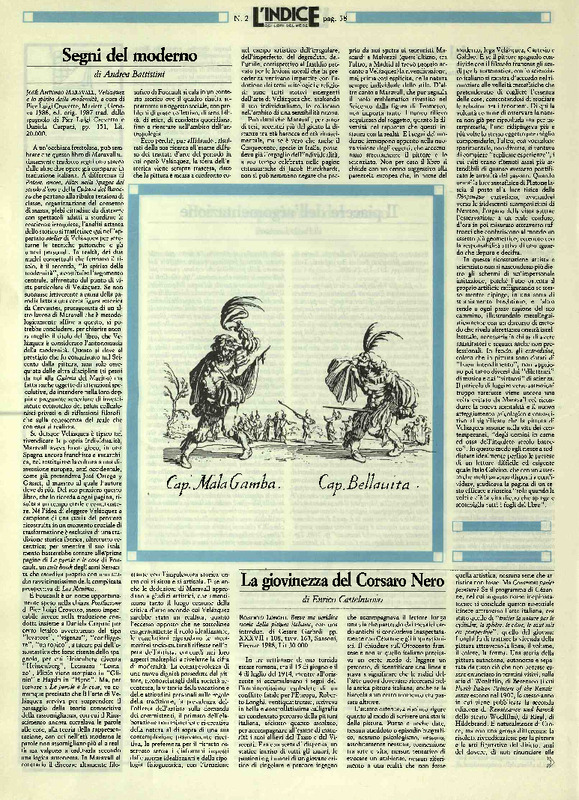

Abitare la frontiera

Recensione dell'opera: Fritz Saxl, La fede negli astri. Dall'antichità al Rinascimento, a c. di Salvatore Settis, Torino, Boringhieri, 1985; nelle stesse pagine il volume è anche recensito da Eugenio Garin (La barba della Medusa). Accompagna gli articoli un profilo di Saxl (1890-1948), curato da Castelnuovo, che presenta l’ampiezza e l’eccentricità delle sue ricerche a partire dallo stretto legame con Aby Warburg e la sua Biblioteca.

La raccolta qui presentata – allestita da Salvatore Settis, a cui di deve il saggio introduttivo – raccoglie quindici scritti di Saxl, redatti dagli anni Dieci sino alla morte: seppur derivino da differenti occasioni, si incontrano testi di conferenze, saggi e articoli, tutti i contributi ragionano sul tema dell’astrologia, dell’evoluzione e della trasmissione delle immagini astrali tra Oriente e Occidente, Dall'antichità al Rinascimento come indica il sottotitolo. Ne emerge il ritratto di un intellettuale di frontiera, interessato a oltrepassare i confini della storia dell’arte a favore di una più ampia storia della cultura. Ben sottolinea il suo approccio diverso alla disciplina il paragone con Roberto Longhi, “un ‘vero’ storico dell’arte”, nato lo stesso anno di Saxl ma tradizionalmente orientato all’attribuzionismo e alla ricostruzione di personalità artistiche.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

É l'Amico di Sandro o lo Schiavo di Feti?

Marco Carminati presenta La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte, la raccolta di saggi di Castelnuovo edita dall’editore Sillabe di Livorno nel 2000, offrendo uno stralcio del contributo intitolato L’attribuzione e i suoi fantasmi (pp. 85-91) sul fenomeno dei nomi di comodo creati per identificare gli artisti anonimi.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Simpatica "pizza" di studi

Recensione della Festschrift dedicata a Carlo Bertelli, nato a Roma il 6 agosto 1930, per il sessantacinquesimo compleanno: Florilegium. Studi di storia dell’arte in onore di Carlo Bertelli, Milano, Electa, 1995. Il titolo dell’articolo deriva da una battuta di Roberto Longhi, che così aveva definito la raccolta di saggi donatagli in occasione dei suoi settant’anni.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo "Arturo Graf". -

Argan, la ragione dell'arte

Necrologio di Giulio Carlo Argan (Torino, 17 maggio 1909-Roma, 12 novembre 1992). Per tracciare un profilo intellettuale del collega scomparso, Castelnuovo richiama gli approcci diametralmente opposti alla storia dell’arte del proprio maestro Roberto Longhi e di Lionello Venturi, con cui Argan si formò all'Università di Torino. Se il metodo di Longhi si fondava sul predominio dell'occhio e su un rapporto diretto con l’opera d’arte, all’opposto, “Argan era più portato a concettualizzare, a leggere grandi linee di tendenza, a costruire tipi e categorie. [...] insomma, erano le foreste piuttosto che gli alberi ad attirare la sua attenzione”. La migliore eredità che Argan lasciava alla storia dell’arte era proprio l’impegno a farla uscire dal suo isolamento, per dialogare con le altre discipline.

Castelnuovo menziona quelle pubblicazioni di Argan che più lo hanno colpito: di alcune è presente una copia nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d'Ateneo “Arturo Graf”.- L'architettura protocristiana preromanica e romanica, Firenze, Novissima enciclopedia monografica illustrata, 1936;

- L'architettura italiana del Duecento e Trecento, Firenze, Novissima enciclopedia monografica illustrata, 1937;

- The Architecture of Brunelleschi and the Origins of Perspective Theory in the Fifteenth Century, Journal of the Warburg and Courtault institutes, vol. IX, 1946, pp. 96-121;

- Walter Gropius e la Bauhaus, Torino, Einaudi, 1951

- Borromini, a c. Giulio Carlo Argan, Milano, Mondadori, 1952;

- Brunelleschi, a c. di Giulio Carlo Argan, Milano, Mondadori, 1955;

- Marcel Breuer. Disegno industriale e architettura, Milano, Gorlich, 1957;

- Salvezza e caduta nell'arte moderna. Studi e note II, Milano, Il Saggiatore, 1964 (II ed. 1968);

- Progetto e destino, Milano, Il Saggiatore, 1965 (II ed. 1968).

-

Troppa anima nella Gioconda

Castelnuovo ripercorre i giudizi sferzanti espressi da Roberto Longhi sull'opera di Leonardo e in particolare sulla Gioconda, tra anni Dieci e anni Cinquanta, contestualizzando il suo pensiero nel panorama della critica coeva – Bernard Berenson, Paul Valéry, Sar Peladan, Walter Pater – che celebrava sotto vari aspetti il genio del pittore.

L’intervento è pubblicato in Leonardo, genio a Venezia, supplemento a «La Stampa» edito in occasione della mostra Leonardo & Venezia (Venezia, Palazzo Grassi: 23 marzo-5 luglio 1992).