Sfoglia documenti (197 in totale)

-

Dentro l'agenda di Picasso

Stralcio della prefazione redatta da Castelnuovo per Michael Baxandall, Forme dell'intenzione. Sulla spiegazione storica dei dipinti, Torino, Einaudi, 2000 (I ed. Patterns of intention. On the historical explanation of pictures, 1985). Castelnuovo riconosce in questo libro un punto di svolta negli studi di Baxandall, sino ad allora incentrati su questioni della storia sociale dell’arte e sulla ricostruzione del period eye, ovvero l’orizzonte mentale, rituale e visivo dell’epoca in cui l’artista agisce. La lettura prende avvio, ora, dall’opera stessa e si sofferma sull’indagine delle intenzioni e delle cause alla base della sua creazione, delle motivazioni e delle condizioni particolari di fondo (definite come “agenda”) e sul difficile approccio alla cultura di un’epoca e al ragionamento di artisti a noi distanti nel tempo.

Nell’articolo sono anche citate altre pubblicazioni di Baxandall: Pittura ed esperienze sociali nell'Italia del Quattrocento (1972; I ed. italiana 1978); Scultori in legno del Rinascimento tedesco (1980; I ed. italiana 1989, prefazione di Castelnuovo).

Due copie dell’opera sono presenti nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Accelerano i tempi e precipitano le cose

Recensione della mostra: 1900 (Parigi, Grand Palais, 14 marzo-26 giugno 2000), a c. di Philippe Thiebaut, catalogo Réunion des musées nationaux. Presentando alcune sezioni, Castelnuovo si sofferma sulla nascita dell’Art Nouveau e sulla sua diffusione in Europa, sulle tecniche artistiche, sui modelli e sui principali protagonisti. Nel contributo è richiamata la mostra Les sources du XX siècle (Parigi, Musée national d’art moderne, 4 novembre 1960- 20 gennaio 1961), organizzata dal Consiglio d’Europa.

L’articolo è introdotto da un trafiletto di Anna Detheridge, autrice della recensione dell’esposizione Art Nouveau 1890-1914 (Londra, Victoria and Albert Museum, 6 aprile- 30 luglio 2000) presente nella stessa pagina.

Una copia del catalogo è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Il cantiere medioevale

Recensione dell'opera: Roland Bechmann, Le radici delle cattedrali. L'architettura gotica espressione delle condizioni dell'ambiente, Casale Monferrato, Marietti, 1984 (I ed. Les racines des cathédrales. L'architecture gothique, expression des conditions du milieu, Parigi, Payot, 1981). Sottolineando come gli studi di storia dell’architettura in Italia non abbiano, per tradizione, indagato le questioni pratiche del costruire, quali le tecniche, l’organizzazione del cantiere e i materiali, Castelnuovo si focalizza su questi aspetti del libro, qui indagati con particolare attenzione al contesto di produzione (ovvero l’ambiente, come suggerisce il sottotitolo) in cui si é fiorita l’architettura gotica.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Magistri sfuggenti

Recensione dell’opera: Il Duomo di Modena, a c. di Chiara Frugoni, fotografie di Ghigo Roli, Modena, Panini Editore, 1999, 3 voll. La pubblicazione è parte della collana Mirabilia Mirabilia Italiæ, curata da Salvatore Settis, di cui Castelnuovo aveva già presentato alcuni titoli su «La Stampa» (La Galleria delle carte geografiche in Vaticano e Il Battistero di San Giovanni a Firenze) e «Il Sole 24 Ore» (Orsanmichele a Firenze e Il Duomo di Pisa).

A partire dal caso di Lanfranco e Wiligelmo, i cui nomi spiccano sulla Cattedrale di Modena, l’intervento tocca alcune delle problematiche che più connotano il profilo dell’artista nel Medioevo, come il significato simbolico delle firme e dell’anonimato, la sua posizione sociale, l’organizzazione del lavoro nei cantieri delle cattedrali e il rapporto con i committenti.

Nell’articolo sono ricordati il convegno L'artista medievale (Modena, 17-19 novembre 1999, cui Castelnuovo era intervenuto con un contributo intitolato I volti dell'artista medievale. Molte domande, poche risposte, edito negli atti) e l’esposizione Quando le cattedrali erano bianche - Lanfranco e Wiligelmo. Mostre sul Duomo di Modena dopo il restauro (Modena-Nonantola: 21 luglio 1984-prorogata al 31 luglio 1985 - recensita su «La Stampa»).

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

É l'Amico di Sandro o lo Schiavo di Feti?

Marco Carminati presenta La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte, la raccolta di saggi di Castelnuovo edita dall’editore Sillabe di Livorno nel 2000, offrendo uno stralcio del contributo intitolato L’attribuzione e i suoi fantasmi (pp. 85-91) sul fenomeno dei nomi di comodo creati per identificare gli artisti anonimi.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato nella Biblioteca Storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Re Artù giunse in Piemonte

Castelnuovo presenta gli affreschi della torre di Frugarolo presso Alessandria, in occasione della fine del loro restauro e della mostra Le stanze di Artù. Gli affreschi di Frugarolo e l'immaginario cavalleresco nell'autunno del Medioevo (Alessandria, Complesso conventuale di San Francesco - ex Ospedale militare, 16 ottobre 1999-9 gennaio 2000), a c. di Enrico Castelnuovo, catalogo Electa. Il contributo deriva dalla prefazione del catalogo: All’inizio era una torre.

Commissionato da Andreino Trotti a un ignoto pittore lombardo negli anni Novanta del XIV secolo, il ciclo illustra le storie di uno dei più celebri cavalieri di re Artù, Lancillotto. Come indica il sottotitolo dell’esposizione, l’articolo tratta la fortuna critica di questa tematica, per poi focalizzarsi sul legame tra il committente e la corte pavese di Gian Galeazzo Visconti. -

Siena indagata con garbo

Castelnuovo traccia un ritratto di Enzo Carli in occasione della scomparsa (Pisa, 20 agosto 1910-Siena, 26 settembre 1999). Nel discorso i ricordi personali si intrecciano al resoconto della sua attività presso le soprintendenze e l’Università di Siena, agli interessi letterari e musicali, ma soprattutto ai temi di ricerca, in primis l’arte del Trecento a Siena e Pisa. Sono infatti richiamate alcune delle mostre da lui curate e le sue principali pubblicazioni, elencate nella Bibliografia di Enzo Carli (a c. di Wolfgang Loseries, 1989):- Mostra dell'antica scultura lignea senese (Siena, Palazzo Pubblico, luglio-settembre 1949), catalogo edito da Electa;

- Dipinti senesi del contado e della Maremma (Siena, Pinacoteca Nazionale, 1955), catalogo edito da Electa.

- Tino di Camaino scultore, Firenze, Le Monnier, 1934;

- La giovinezza di Arnolfo di Cambio, «Bollettino storico pisano», XV, 3, 1936;

- Sculture del duomo di Siena (Giovanni Pisano, Tino di Camaino, Giovanni d'Agostino), Torino, Einaudi, 1941;

- Goro di Gregorio, Firenze, Electa, 1946;

- Vetrata duccesca, Firenze, Electa, 1946;

- Le sculture del duomo di Orvieto, Bergamo, Istituto italiano d'arti grafiche, 1947;

- Gli scultori senesi, Milano, Electa, 1980;

- Arte senese e arte pisana, Torino, Allemandi, 1996;

- Arte in Abruzzo, Milano, Electa, 1998.

-

Le vetrate, «prati di luce» in Europa

L’articolo annuncia le giornate di studio Il colore nel Medioevo: arte, simbolo, tecnica. La vetrata in Occidente dal IV all’XI secolo, promosse dall’Istituto Storico Lucchese e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, col patrocinio della sezione italiana del Corpus Vitrearum Medii Aevi e del Comune di Lucca (Lucca, Villa Bottini, 23-25 settembre 1999; atti editi nel 2001 dall’Istituto Storico Lucchese). Si tratta del terzo appuntamento della serie di convegni, giunta alla settima edizione nel 2022: i primi due appuntamenti, ricordati da Castelnuovo, si erano tenuti a Lucca nel 1995 e nel 1996.

Una copia degli atti dei tre convegni è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca Storica d'Ateneo "Arturo Graf" (1995; 1996; 1999). -

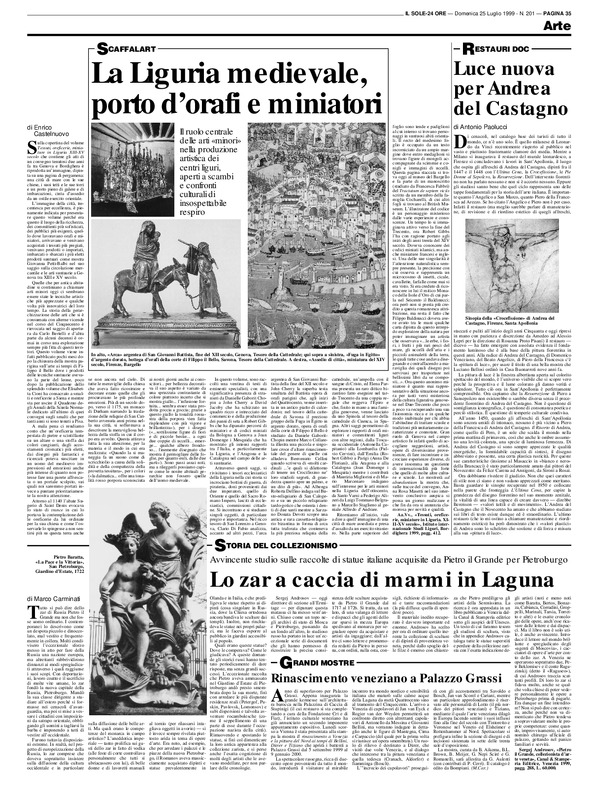

La Liguria medievale, porto d'orafi e miniatori

Recensione dell’opera: Tessuti, oreficerie, miniature in Liguria. XIII-XV secolo, atti del convegno (Genova-Bordighera: 22-25 maggio 1997), a c. di Anna Rosa Calderoni Masetti, Clario Di Fabio, Mario Marcenaro, Bordighera, Istituto internazionale di Studi Liguri, 1999.

L’articolo pone in luce come l’oreficeria fosse tra le tecniche artistiche più apprezzate e più innovative nel medioevo e si focalizza sul ruolo di Genova e della Liguria, protagoniste a livello internazionale nel campo delle arti suntuarie. A partire dai saggi raccolti nel volume, Castelnuovo illustra alcuni dei capolavori prodotti o giunti nella regione e ricorda alcuni tra gli ultimi studi sul tema:- L'art au temps des rois maudits. Philippe le Bel et ses fils 1285-1328, catalogo della mostra (Parigi, Galeries nationales du Grand Palais, 17 marzo-29 giugno 1998), Parigi, Reunion des Musees Nationaux, 1998; Castelnuovo aveva già presentato l’esposizione a maggio su «Il Sole 24 Ore»;

- Elisabetta Cioni, Scultura e smalto nell'oreficeria senese dei secoli XIII e XIV, Firenze, SPES, 1998;

- Oreficerie e smalti in Europa fra XIII e XV secolo, atti del convegno (Pisa, Scuola normale superiore: 7-8 novembre 1996), a c. di Anna Rosa Calderoni Masetti, Pisa, Scuola normale superiore, 1997 (Annali della Scuola normale superiore di Pisa. Classe di lettere e filosofia. Quaderni, IV serie, 4, stampa 1999).

-

Assisi ha un cuore fragile

Castelnuovo interviene sulle vetrate della Basilica di San Francesco d’Assisi, in occasione della pubblicazione dello studio di Frank Martin, Le vetrate di San Francesco in Assisi. Nascita e sviluppo di un genere artistico in Italia (corredato dalle fotografie di Gerhard Ruf; Assisi, 1998). Sin dal titolo, l’articolo sottolinea la fragilità di queste opere, scampate alla distruzione del terremoto nel 1997 ma ancora in attesa di un intervento di restauro, ripercorrendo le tappe del cantiere assisiate e soffermandosi sul rapporto tra la pittura su vetro e gli affreschi e tra pittori e maestri vetrai.

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca Storica d'Ateneo "Arturo Graf".