Sfoglia documenti (8 in totale)

-

La pittura riparte dalle pareti del Sancta Sanctorum

Castelnuovo offre un resoconto della decorazione pittorica del Sancta Sanctorum di Roma in occasione del completamento del restauro, condotto da Bruno Zanardi nella prima metà degli anni Novanta. Dei lavori dà conto una pubblicazione, menzionata nell’articolo: Sancta Sanctorum, Milano, Electa, 1995.

Una copia del volume è presente nel fondo librario dell’autore, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

«La patina del tempo ritornerà»

Castelnuovo offre un parere sulla pulitura della tomba di Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia, in margine all’articolo di Vincenzo Tessandori, Ilaria del Carretto spic e span. Il restauro era stato fortemente criticato da James Beck, docente alla Columbia University nonché studioso dello scultore, e dalla stessa cittadinanza, che ritenevano l’intervento troppo invasivo nel rimuovere la “patina del tempo”. Castelnuovo si sofferma sulla differenza tra gli strati di cere e olii stesi dagli stessi scultori per creare determinati effetti, da preservare in quanto parte dell’opera, e la patina che deposita “quel grande pittore che è il tempo”, non prevista in origine e che, anche se rimossa, con gli anni torna a formarsi.

La tomba di Ilaria del Carretto è menzionata in due altri articoli del 1987, quando aveva subito un piccolo danno causato da studenti in gita alla Cattedrale di San Martino (Attila, il turista, Nessun decalogo per l'estate). -

Muore il Pantheon del Medioevo

Castelnuovo denuncia il pessimo stato di conservazione degli affreschi e degli apparati scultorei del Camposanto di Pisa: per il loro restauro la Regione Toscana aveva da poco stanziato 400 milioni e una giornata di studi aveva fatto il punto sul prossimo intervento (Le pietre di Pisa. Incontro di studio sul camposanto. Problemi di riassetto museografico, Pisa, Museo dell'Opera del Duomo, 21 novembre 1987). L’articolo ripercorre le vicende del sito, ribadendo il suo valore incomparabile e presentando la stratificazione della sua decorazione, sino alla progressiva “museificazione” – con l’espulsione dei monumenti funebri ottocenteschi – alla fine del XIX secolo. Castelnuovo auspica che siano stanziati i fondi necessari per un progetto di tutela e valorizzazione complessivo, che permetta di salvare e conservare le opere in loco, così da non perdere ulteriormente lo "spessore storico di questo monumento unico" (si fa riferimento alla richiesta di un finanziamento al Fondo per gli Investimenti e l’Occupazione, respinta).

Nell’articolo è citata la mostra Camposanto monumentale di Pisa. Affreschi e sinopie, a c. di Mario Bucci e Licia Bertolini, tenutasi nel giugno 1960 al termine del restauro alle strutture architettoniche del Camposanto.

Nell’archivio di Castelnuovo si conserva il programma della giornata di studi, promossa da Regione Toscana, Comune di Pisa, Soprintendenza per i beni Ambientali, Architettonici, Artistici e Storici di Pisa, Scuola Normale Superiore e Università degli Studi di Pisa: si evince che, oltre a presiedere il comitato scientifico, ha aperto i lavori e moderato la sessione pomeridiana in cui è intervenuto (Per il Camposanto). -

Nell'Italia dei restauri una Venere non fa primavera

Richiamando il recente restauro della Venere di Botticelli, presentato dalla Galleria degli Uffizi il 2 marzo 1987, Castelnuovo offre il suo pensiero sulla tutela dei beni culturali. Sin dal titolo, l’articolo si dimostra critico verso gli interventi non dettati da ragioni strettamente conservative sui grandi capolavori, che attraggono gli sponsor e l’attenzione del pubblico; all’opposto il focus viene spostato sulla salvaguardia di quella parte del patrimonio più ammalorata e dimenticata, che necessiterebbe di interventi urgenti, come il caso del Camposanto di Pisa. Il restauro è illustrato non solo come un’operazione di risanamento, ma come un momento conoscitivo che, tramite l’osservazione diretta, le analisi scientifiche e l’indagine storica, permette di meglio comprendere l’opera e, in ultimo, il suo contesto originale. -

Le pietre di Wiligelmo ritrovano un volto dopo ottocento anni

L’articolo presenta il restauro alla facciata del Duomo di Modena, condotto da Uber Ferrari, e annuncia l’esposizione Quando le cattedrali erano bianche - Lanfranco e Wiligelmo. Mostre sul Duomo di Modena dopo il restauro, inaugurata per illustrare i risultati del cantiere (Modena-Nonantola: 21 luglio 1984-prorogata al 31 luglio 1985; comitato scientifico composto dalla Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici dell’Emilia, Enrico Castelnuovo, Vito Fumagalli, Adriano Peroni e Salvatore Settis; titolo tratto dal saggio di Le Corbusier, Quand les cathédrales etaient blanches, Parigi, Plon, 1937). La mostra contava di sei parti allestite in diverse sedi: Lanfranco e Wiligelmo: il Duomo di Modena (Palazzo municipale), I restauri del Duomo di Modena 1875-1984 (Galleria civica), Arredi preromanici e Percorso Romano (Museo lapidario estense), Il Duomo di Modena: arte e fede (Chiesa di San Giovanni Battista) e Il complesso abbaziale di Nonantola (Palazzo municipale e Abbazia di Nonantola). Della prima parte, dedicata a Lanfranco e Wiligelmo, Castelnuovo coordinò le sezioni Il Cantiere (con Alessandro Peroni) e Scultura.

Nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”, si conservano i cataloghi dell’esposizione:- Lanfranco e Wiligelmo. Il Duomo di Modena, Modena, Franco Cosimo Panini, 1984;

- I restauri del Duomo di Modena 1875-1984, a c. di Cristina Acidini Luchinat, Luciano Serchia, Sergio Piconi, Modena, Franco Cosimo Panini, 1984;

- Il Duomo di Modena. Atlante fotografico, a c. di Marina Armandi, fotografie di Cesare Leonardi, Modena, Franco Cosimo Panini, 1985;

- Il Duomo di Modena. Atlante grafico, a c. di Adriano Peroni, rilievi architettonici e topografici di Giancarlo Palazzi, rilievo fotogrammetrico di Lamberto Ippolito, Modena, Franco Cosimo Panini, 1988.

Al tema è anche dedicato l'articolo: Ora la cattedrale di Wiligelmo è di nuovo bianca, «Il Giornale dell’Arte», anno 2, n. 14, 21 luglio 1984, pp. 9-10 -

Salviamo le vetrate di Chartres

Recensione della mostra: Le vitrail, art et technique (Parigi, Palais de la Découverte: 16 dicembre 1977-5 settembre 1978, senza catalogo). L’articolo di Castelnuovo, focalizzato sulla conservazione e sul restauro delle vetrate, si ispira a due contributi pubblicati da la «Revue du Palais de la Découverte»: Jean-Marie Bettembourg, La dégradation des vitraux (VI, 53, dicembre 1977); Le vitrail, art et technique (VI, 60, luglio-agosto-settembre 1978).

Nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”, è presente il n. 53 della rivista. -

Ora la cattedrale di Wiligelmo è di nuovo bianca

Nicoletta Niola intervista Castelnuovo in occasione della fine dei lavori di restauro della facciata del Duomo di Modena e dell'inaugurazione delle esposizioni Quando le cattedrali erano bianche - Lanfranco e Wiligelmo. Mostre sul Duomo di Modena dopo il restauro (Modena-Nonantola: 21 luglio 1984-prorogata al 31 luglio 1985). Castelnuovo era parte del comitato scientifico, composto da Vito Fumagalli, Adriano Peroni e Salvatore Settis, con la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici dell’Emilia.

Al tema è anche dedicato l'articolo: Le pietre di Wiligelmo ritrovano un volto dopo ottocento anni, Tuttolibri, 21 luglio 1984, p. 4. -

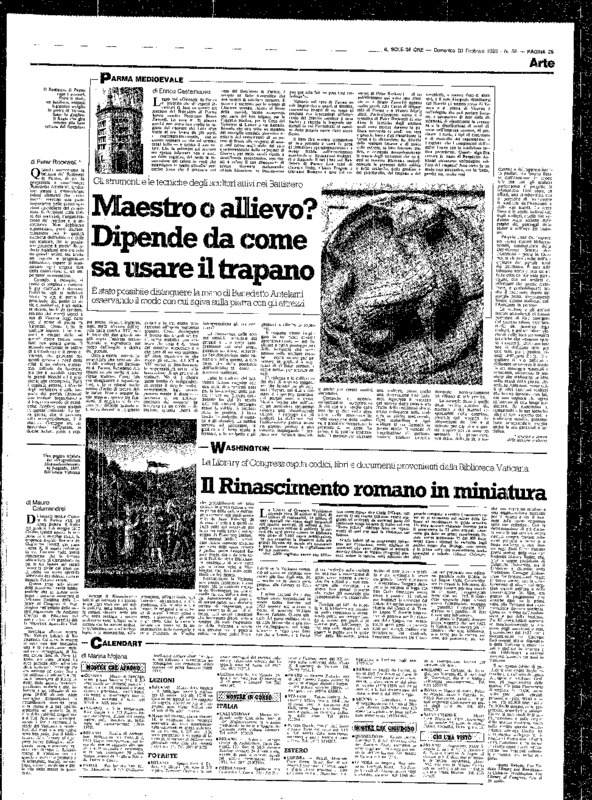

Sul restauro del Battistero di Parma di Bruno Zanardi

Castelnuovo commenta il restauro degli apparati scultorei di Benedetto Antelami del Battistero di Parma, diretto da Bruno Zanardi tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta. L’articolo si inserisce nel dibattito sulla pulitura delle superfici lapidee, infiammatosi nel corso del 1992 a causa della rimozione della patina nera che le ricopriva, con polemiche così aspre da portare all’interruzione del cantiere. Richiamando il parere favorevole sull’intervento rilasciato dalla commissione di esperti incaricati dal Ministero («Il Giornale dell’Arte», n. 108, febbraio 1993, p. 2), Castelnuovo difende i risultati del restauro, accodandosi a quando già espresso da Giorgio Bonsanti e Giuliano Briganti (Al mondo dei restauri sono saltati i nervi, «Il Giornale dell’Arte», n. 97, febbraio 1992, p. 58; Perché sparate sul Battistero, «La Repubblica», 12 settembre 1992, p. 35).

Accompagna l’articolo un contributo di Peter Rockwell, Maestro o allievo? Dipende da come sa usare il trapano, dedicato all’identificazione degli artisti attivi nel Battistero tramite l’analisi della tecnica e gli strumenti da loro impiegati (tratto dalla pubblicazione edita in occasione del restauro: La decorazione plastica. Le tecniche d’intaglio, in Battistero di Parma, Parma-Milano, Cassa di Risparmio di Parma-F.M. Ricci, 1992, vol. I - l’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”).