Sfoglia documenti (184 in totale)

Ordina per

-

Il terzo nome del gatto

Enrica Pagella intervista Castelnuovo in occasione del settantesimo compleanno: ne ripercorre la carriera, dalle prime pubblicazioni all'ultima raccolta di saggi La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte (Sillabe, 2000). L'articolo si sofferma sul suo approccio alla disciplina, in particolare sull'interesse per l'aspetto geografico nella ricerca storico-artistica, per la storia sociale dell'arte e per la figura dell'artista nel medioevo, sul magistero di Roberto Longhi e sulla collaborazione con la casa editrice Einaudi. -

L'esempio di Le Creusot

Presentazione del Musée de l'Homme et de l'Industrie, l’ecomuseo della comunità urbana di Le Creusot-Montceau-les-Mines presso il dipartimento della Saône-et-Loire. L’articolo si avvicina al tema con taglio storico, narrando l’avvio della fonderia della famiglia Schneider nel XIX secolo, per poi descrivere l’ecomuseo inaugurato negli ex-locali industriali. Castelnuovo identifica come carattere fondamentale di questa tipologia di musei il legame con le comunità e col territorio in cui si installano, augurandosi che quello di Le Creusot possa diventare un modello per il Piemonte. -

Il fantastico che apre l'era moderna

Recensione dell’opera: Giuliano Briganti, I pittori dell’immaginario. Arte e rivoluzione psicologica, Milano, Electa, 1977. L’articolo offre una panoramica sulla cultura e sull’arte della cosiddetta “età delle rivoluzioni”, identificando nell’ultimo trentennio del XVIII secolo il momento di svolta in cui affondano le radici dell’arte contemporanea. Apprezzando le posizioni di Briganti, Castelnuovo indica Roma come la capitale cosmopolita più ambita dagli artisti di tutta Europa: qui, lo studio appassionato dell’antichità è punto di partenza per riletture tanto personali da essere difficilmente definibili con l’etichetta Neoclassicismo e che, a ben vedere, hanno comportato la rivoluzione indagata nel volume.

Una copia del volume è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

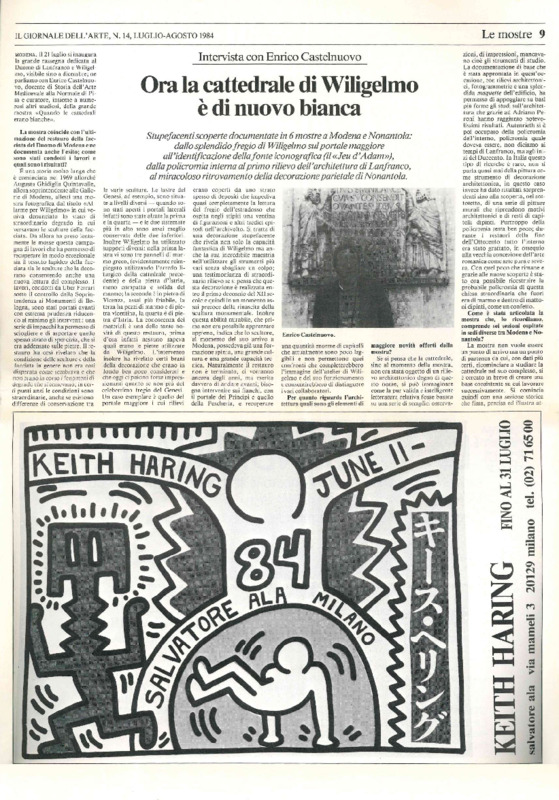

Ora la cattedrale di Wiligelmo è di nuovo bianca

Nicoletta Niola intervista Castelnuovo in occasione della fine dei lavori di restauro della facciata del Duomo di Modena e dell'inaugurazione delle esposizioni Quando le cattedrali erano bianche - Lanfranco e Wiligelmo. Mostre sul Duomo di Modena dopo il restauro (Modena-Nonantola: 21 luglio 1984-prorogata al 31 luglio 1985). Castelnuovo era parte del comitato scientifico, composto da Vito Fumagalli, Adriano Peroni e Salvatore Settis, con la Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici dell’Emilia.

Al tema è anche dedicato l'articolo: Le pietre di Wiligelmo ritrovano un volto dopo ottocento anni, Tuttolibri, 21 luglio 1984, p. 4. -

Il rianimator di marmi

Recensione della mostra I Marmi di Lasinio. La collezione di sculture medievali e moderne nel Camposanto di Pisa (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo: 30 luglio-31 ottobre 1993), a c. di Clara Baracchini, catalogo SPES; l’articolo traccia un profilo di Carlo Lasinio (Treviso, 10 febbraio 1759-Pisa, 29 marzo 1838), focalizzato sulle iniziative di tutela e di valorizzazione del Camposanto di Pisa da lui promosse in quanto conservatore. In particolare, l’articolo si sofferma sul museo di scultura antica e medievale inaugurato da Lasinio nel Camposanto, dove aveva ordinato le opere già conservate all’interno e nuovi reperti raccolti nei dintorni della città. Castelnuovo era parte del comitato scientifico dell’esposizione, assieme a Paola Barocchi, Antonino Caleca e Roberto Paolo Ciardi.

Una copia del catalogo è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

L’arte di ascoltare i dipinti e le bandiere

Profilo di Johan Huizinga (Groninga [Paesi Bassi], 7 dicembre 1872-Arnhem [Paesi Bassi], 1º febbraio 1945), in occasione della pubblicazione della raccolta di saggi Le immagini della storia. Scritti, 1905-1941, a c. di Wietse de Boer, Torino, Einaudi, 1993; nel ripercorrere le principali tappe della biografia, Castelnuovo si sofferma sui contributi di Huizinga tradotti in italiano per descrivere i caratteri che contraddistinsero il personale approccio alla ricerca storica e, in particolare, il suo interesse per le opere d’arte come fonti per ricostruire il contesto da cui provengono. Castelnuovo ripubblicò questo articolo nella sua raccolta di saggi La cattedrale tascabile. Scritti di storia dell'arte, Livorno, Sillabe, pp. 263-67 (sezione Scoperta e illustrazione del Medioevo).

Una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Gli sbalzi di lucchesia

Recensione dell’opera: Oreficeria sacra a Lucca dal XIII al XV secolo, a c. di Clara Baracchini, Firenze, SPES, 1993, 2 voll.; trattasi del catalogo della mostra, tenutasi al Museo nazionale di Palazzo Mansi a Lucca, 19 gennaio-30 settembre 1990. A partire dalla campagna di schedatura delle opere, l’articolo si focalizza sulla ricostruzione del contesto culturale lucchese in cui sono state prodotte: i reciproci scambi tra differenti tecniche artistiche, la circolazione di modelli figurativi tra le città della Toscana, le committenze. Castelnuovo riconosce come fondamentali punti d’avvio degli studi sull’arte lucchese la Mostra d’Arte Sacra. Dal VI al XIX secolo (Lucca, Palazzo Ducale: giugno - settembre 1957) e le ricerche di Carlo Ludovico Ragghianti (Arte a Lucca. Spicilegio, «La Critica d’Arte», VII, 37, 1960, pp. 57-84; riedito in Studi lucchesi, a c. di Gigetta Dalli Regoli, s.l., Rugani edizioni d'arte, 1990).

Al patrimonio culturale lucchese Castelnuovo aveva già dedicato un articolo, incentrato sulla produzione tessile: A Lucca, capitale della seta, «La Stampa», 6 luglio 1989, p. 3 (recensione della mostra: La seta. Tesori di un’antica arte lucchese. Produzione tessile a Lucca dal XIII al XVII secolo (Lucca, Museo Nazionale di Palazzo Mansi: 16 giugno-30 settembre 1989), a c. di Donata Devoti, catalogo edito da Maria Pacini Fazzi).

Una copia dell’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Si scava nel cuore di Siena

Recensione del secondo volume dell’opera Die Kirchen von Siena, a c. di Peter Anselm Riedl e Max Seidel, intitolato Oratorio della Carità - S. Domenico (Monaco, Brückmann Verlag, 1985, 4 tomi); l’articolo ripercorre i principali edifici ecclesiastici di Siena schedati e illustrati nella pubblicazione, promossa dal Kunsthistorisches Institut in Florenz, e ne loda i fini: Castelnuovo si sofferma, in particolare, sulla redazione di inventari, cataloghi e censimenti, riconoscendo questi come strumenti fondamentali per acquisire conoscenze sul patrimonio culturale e, quindi, per avviare più consapevolmente ogni iniziativa di restauro e tutela.

Una copia dell’opera è presente nel suo fondo librario, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”. -

Sul restauro del Battistero di Parma di Bruno Zanardi

Castelnuovo commenta il restauro degli apparati scultorei di Benedetto Antelami del Battistero di Parma, diretto da Bruno Zanardi tra fine anni Ottanta e inizio anni Novanta. L’articolo si inserisce nel dibattito sulla pulitura delle superfici lapidee, infiammatosi nel corso del 1992 a causa della rimozione della patina nera che le ricopriva, con polemiche così aspre da portare all’interruzione del cantiere. Richiamando il parere favorevole sull’intervento rilasciato dalla commissione di esperti incaricati dal Ministero («Il Giornale dell’Arte», n. 108, febbraio 1993, p. 2), Castelnuovo difende i risultati del restauro, accodandosi a quando già espresso da Giorgio Bonsanti e Giuliano Briganti (Al mondo dei restauri sono saltati i nervi, «Il Giornale dell’Arte», n. 97, febbraio 1992, p. 58; Perché sparate sul Battistero, «La Repubblica», 12 settembre 1992, p. 35).

Accompagna l’articolo un contributo di Peter Rockwell, Maestro o allievo? Dipende da come sa usare il trapano, dedicato all’identificazione degli artisti attivi nel Battistero tramite l’analisi della tecnica e gli strumenti da loro impiegati (tratto dalla pubblicazione edita in occasione del restauro: La decorazione plastica. Le tecniche d’intaglio, in Battistero di Parma, Parma-Milano, Cassa di Risparmio di Parma-F.M. Ricci, 1992, vol. I - l’opera è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf”). -

Quel Duca silurato dal Kgb

Castelnuovo risponde all’articolo Storia dell’arte, attenti al trucco di Federico Zeri («La Stampa», 24 gennaio 1993, p. 21): a quattro anni dalla seconda edizione postuma de La fortuna dei primitivi. Dal Vasari ai neoclassici di Giovanni Previtali (Torino, Einaudi, 1989, I ed. 1964), Zeri accusa l’autore di essere stato “un perfetto esempio di quella mascheratura marxista e comunisteggiante” e di “correggere la storia o meglio falsificarla”. La ragione dell’attacco è la mancanza di riferimenti, nel testo, al duca di Parma Ferdinando di Borbone e al suo precoce interesse per i primitivi, interpretata come atto di censura ideologica verso un aristocratico reazionario. Castelnuovo, che del volume aveva scritto la prefazione, condanna l’attacco e irride Zeri – come il titolo dell’articolo lascia trapelare – per aver accostato gli studi di Previtali alla prassi revisionista del Partito Comunista sovietico, che dalle fotografie cancellava i propri esponenti divenuti scomodi.

Senza smorzare la polemica, Zeri controbatterà ancora a Castelnuovo e a Bernardina Sani, compagna di Previtali che aveva inviato una lettera di protesta al quotidiano (La disfida dei primitivi, «La Stampa», 10 febbraio 1993, p. 18).

Una copia di entrambe le edizioni dell’opera di Previtali è presente nel fondo librario di Castelnuovo, conservato dalla Biblioteca storica d’Ateneo “Arturo Graf” (ed. 1964 - ed. 1989).